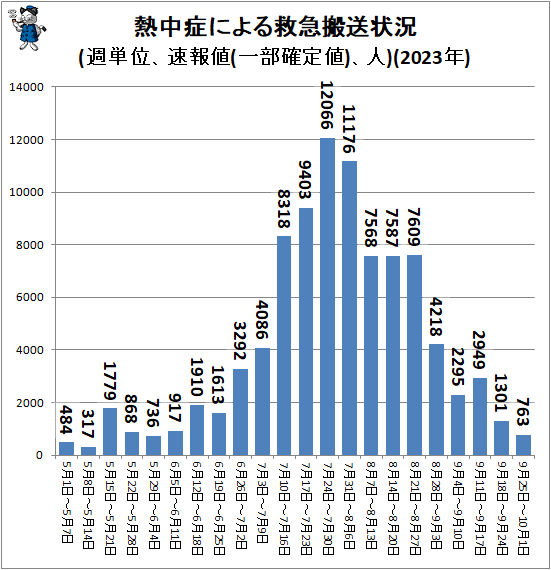

総務省消防庁は2023年10月3日、同年9月25日から10月1日の一週間における熱中症による救急搬送人員数が763人(速報値)であることを発表した。今年分は5月1日から熱中症による搬送人員数の調査を始めており、消防庁が掌握している累計人員数は9万1255人(速報値)となっている。初診時に熱中症を起因とする死亡者は1人が、3週間以上の入院加療が必要な重症判定を受けた人は4人が確認されている。なお前年2022年の同時期における熱中症による救急搬送人員数は534人(確定値)で、今回週の人員数はそれと比べると229人多くなっている(【消防庁:熱中症情報ページ】)。

総務省消防庁は2023年10月3日、同年9月25日から10月1日の一週間における熱中症による救急搬送人員数が763人(速報値)であることを発表した。今年分は5月1日から熱中症による搬送人員数の調査を始めており、消防庁が掌握している累計人員数は9万1255人(速報値)となっている。初診時に熱中症を起因とする死亡者は1人が、3週間以上の入院加療が必要な重症判定を受けた人は4人が確認されている。なお前年2022年の同時期における熱中症による救急搬送人員数は534人(確定値)で、今回週の人員数はそれと比べると229人多くなっている(【消防庁:熱中症情報ページ】)。

↑ 熱中症による救急搬送状況(週単位、速報値(一部確定値)、人)(2023年)

↑ 熱中症による救急搬送状況(速報値、人)(2023年9月25日-10月1日)

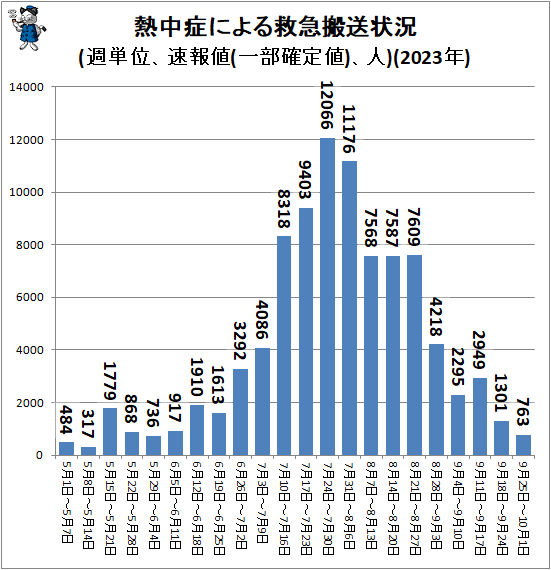

↑ 熱中症による救急搬送状況(年齢区分比率)(2023年)

2023年6月9日付で政府は「2023年度の電力需給に関する総合対策」を決定、東京電力管内を対象に家庭や企業に対して節電の要請を決定した。期間は2023年7月1日から8月31日まで(【経済産業省:2023年度夏季の電力需給対策を決定しました】)。東日本震災から12年が過ぎた今なお、電力需給の観点で不安な状況が継続している。

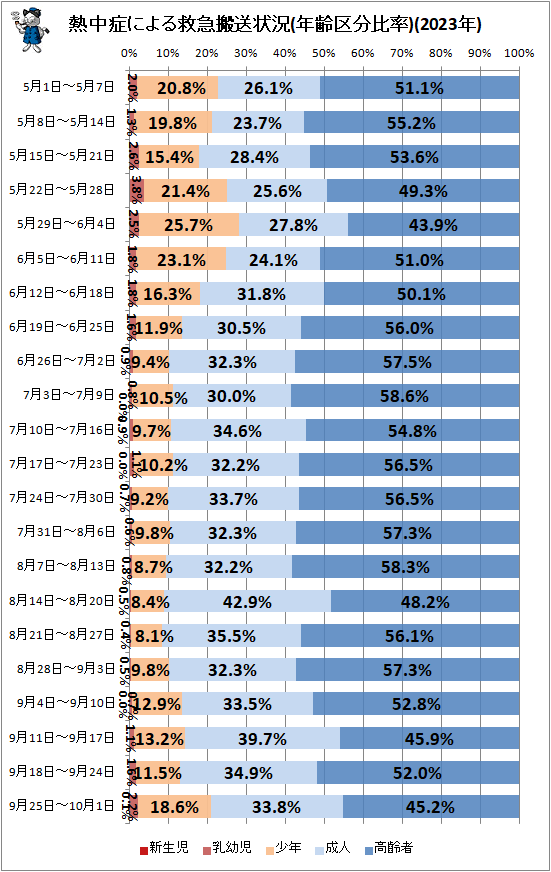

また2023年2月時点で気象庁が発表した最新の暖候期予報では、平均気温は平年と比べて平年並み、または高い確率ともに40%との話だった(【全国暖候期予報(06月-08月)(気象庁)】)。熱中症リスクの観点では油断は禁物な状況と判断できる。さらに今年は昨年に続き新型コロナウイルスの流行が継続中で、マスク着用を求められる場面が多いことから、熱中症には一層の注意が必要となっている。

↑ 暖候期予報(夏(6-8月)の平均気温・降水量)(気象庁、2月時点)

消防庁では例年と同じように熱中症による救急搬送人員数の調査とその結果報告について、5月初日が含まれる週の月曜となる5月1日から開始する形で、逐次報告を行うことを2023年4月13日の時点で発表している(【消防庁:「夏期における熱中症による救急搬送人員の調査」の開始について(依頼)(令和5年4月12日)】)。

今回発表された各種値は今年の分としては第22週目のものとなる。現時点では速報値であり、今後逐次確定値に切り替えられることになる(確定値は速報値よりもいくぶんの増加が生じることが多い)。

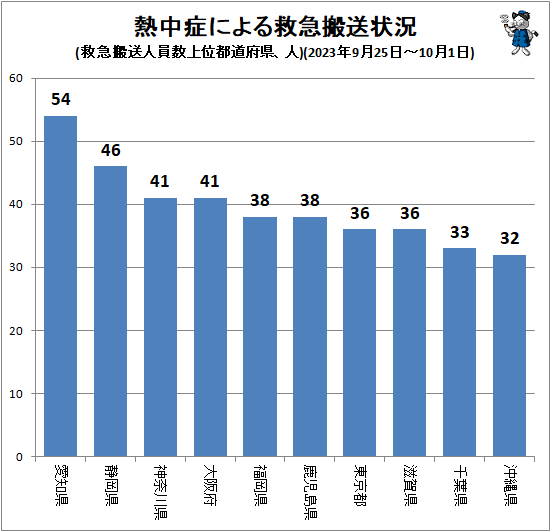

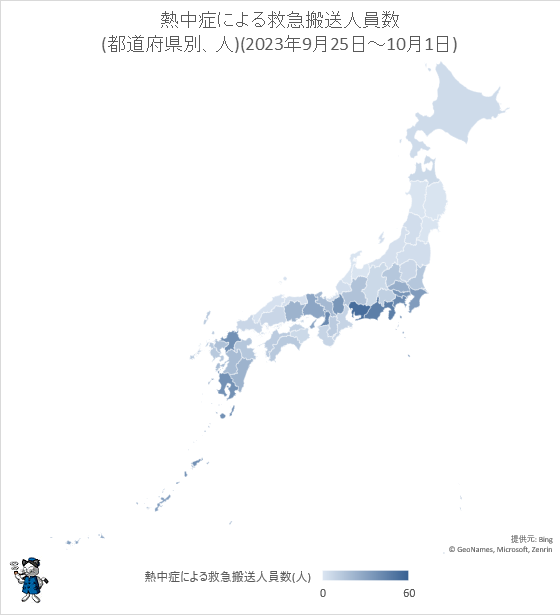

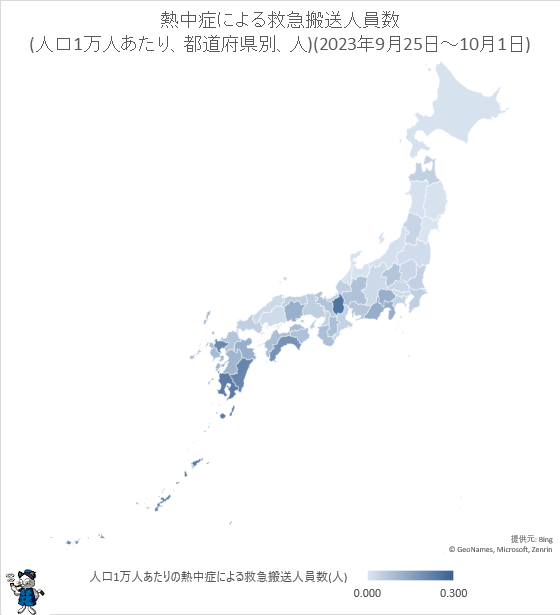

地域別では愛知県の54人をはじめ静岡県の46人、神奈川県・大阪府の41人などが人数の上で上位につけている。人数で見ると人口密集地帯に多い感はあるが、人口1万人あたりで見ると西日本に多いように見える。

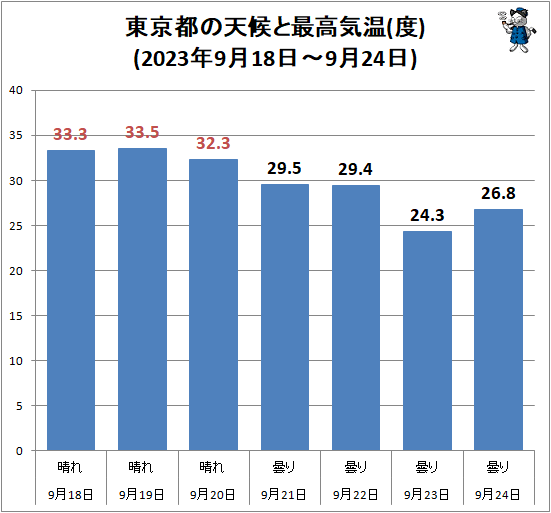

↑ 東京都の天候と最高気温(度)(2023年9月25日-10月1日)

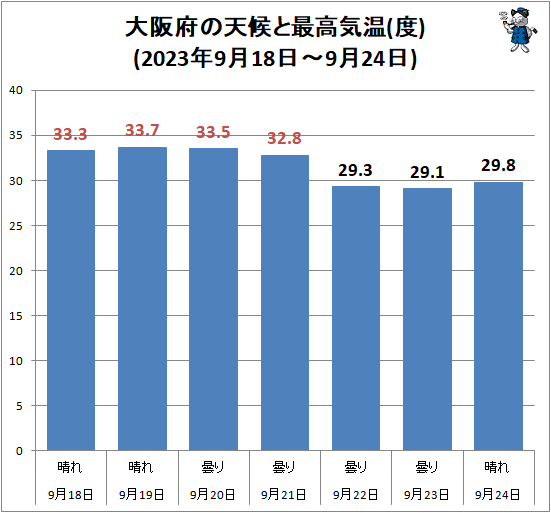

↑ 大阪府の天候と最高気温(度)(2023年9月25日-10月1日)

↑ 熱中症による救急搬送状況(救急搬送人員数上位都道府県、人)(2023年9月25日-10月1日)

↑ 熱中症による救急搬送人員数(都道府県別、人)(2023年9月25日-10月1日)

↑ 熱中症による救急搬送人員数(人口1万人あたり、都道府県別、人)(2023年9月25日-10月1日)

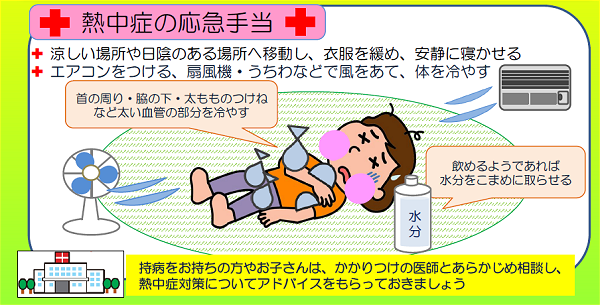

消防庁では今件熱中症の救急搬送者の統計ページにおいて、熱中症対策のリーフレットを配布している。また、関連省庁の熱中症に係わるページへのリンクも配し、さまざまな象徴の対策状況や情報を確認できる。各自治体でも情報提供を展開中(一例:【熱中症に気をつけましょう(横浜市 健康福祉局)】)。

↑ 熱中症の応急手当。上記記載の消防庁配布によるリーフレットから

環境省では熱中症対策の一環として発表している暑さ指数(WBGT)予想値・実況値の情報提供について、2023年は4月26日から開始している。今件情報はパソコン向けだけでなくスマートフォン用、従来型携帯電話用にも提供されている(【環境省熱中症予防情報サイト】、【環境省熱中症予防情報サイト(スマートフォン用)】、【環境省熱中症予防情報サイト(従来型携帯電話用)】)。

↑ 環境省熱中症予防情報サイト(スマートフォン用)

電力需給の観点で電力使用に関する制限の類が現時点では行われる様子はないのが幸いだが、電力需給に関する警戒心は今なお持っておく必要があることに違いはない。また電気代の生活費への負担懸念から、冷房機器の利用を避ける心理が働き、ただでさえ気温の変化への反応が鈍い高齢者の熱中症のリスクが上乗せされることは容易に想像ができる(【熱中症とクーラー利用の関係、ちょっと見えてきた】や【高齢者の熱中症のリスクは「エアコンあるけど使わない」が多分にあった、その調査結果を確認】との話もあり、高齢者のエアコン忌避は単に節約心によるものだけとは限らない)。特に今年はロシアによるウクライナへの侵略戦争の影響などで資源価格が高騰し、その影響で電気代が大きな値上がりをしている関係から、冷房機器の利用を躊躇する動きが強まる懸念がある。

すでに10月に入り、秋真っただ中ではあるが、今なお真夏日が各地で観測され、熱中症のリスクに留意しなければならない状態にある。今年分の消防庁発の熱中症による救急搬送状況の発表は今回で最後になるはずだが、今後も引き続き知識、ノウハウを再確認し、自分自身はもちろん周囲の人も併せ、健康管理に留意してほしいものである。

■関連記事:

【熱中症による救急搬送者の内情】

【熱中症についてまとめてみる】

【熱中症経験者は1割足らず、予防対策は「水分補給」に冷房、帽子や日傘使用】

【車内火傷0.95%、車内熱中症・脱水症状0.63%という実態】

【高齢者の熱中症と「暑さを感じにくい」と室内での発症・救急搬送者の経年調査データと】

【30年前と比べて平均気温は上がっていないように見えるので今の「暑い」は単に我慢が足りないだけ...って本当なのか?!】